第23回 『もっとしなやかに もっとしたたかに』

2021年に、日活ロマンポルノは生誕50年の節目の年をむかえました。それを記念して、「キネマ旬報」に過去掲載された記事の中から、ロマンポルノの魅力を様々な角度から掘り下げていく特別企画「あの頃のロマンポルノ」。キネマ旬報WEBとロマンポルノ公式サイトにて同時連載していきます。(これまでの掲載記事はコチラから)

今回は、「キネマ旬報」1979年6月下旬号より、斎藤正治氏による、「藤田敏八監督の『もっとしなやかに もっとしたたかに』」の記事を転載いたします。

1919年に創刊され100年以上の歴史を持つ「キネマ旬報」の過去の記事を読める貴重なこの機会をお見逃しなく!

■先取りした次代の有様

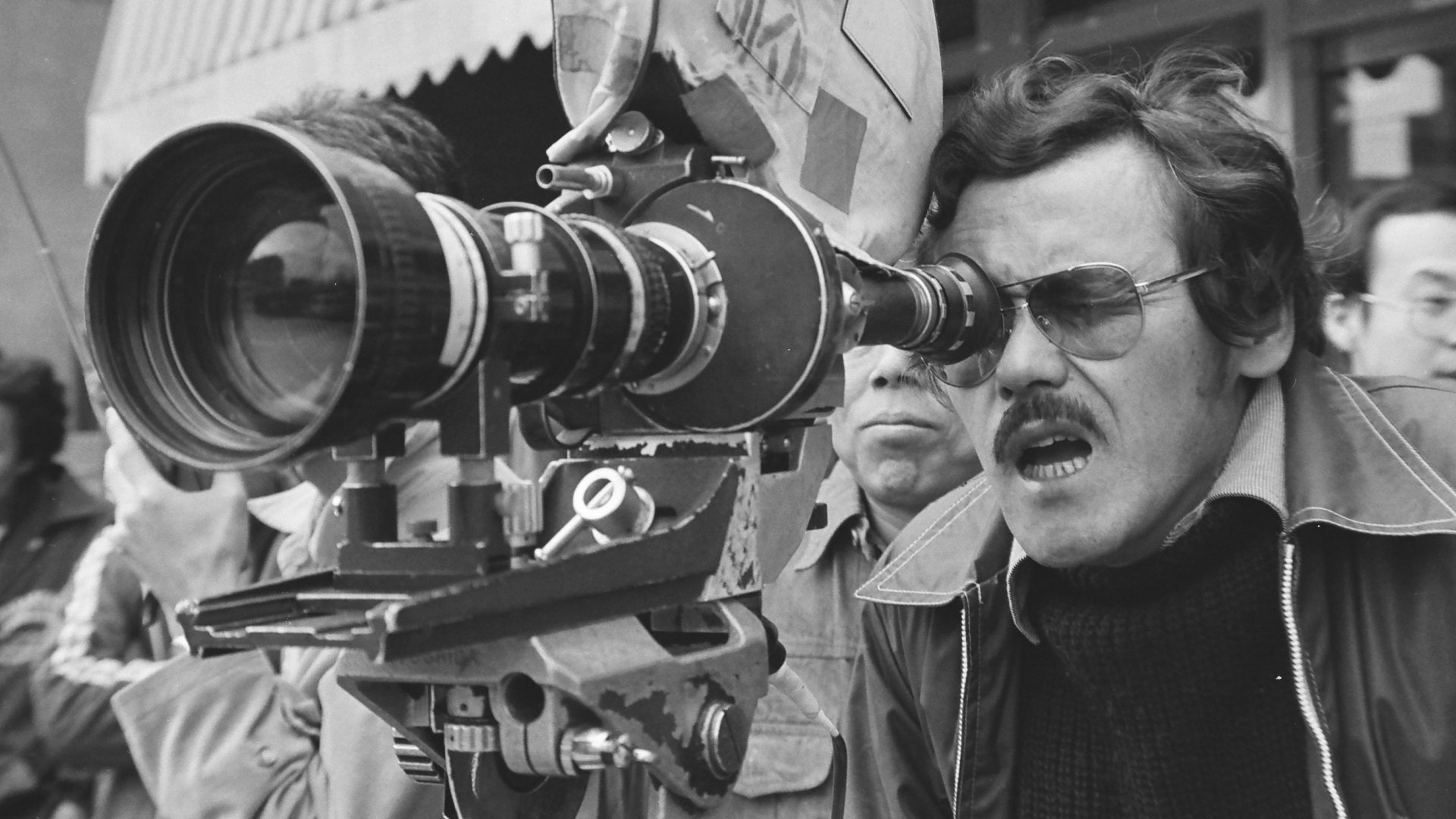

▲撮影中の藤田敏八監督

▲撮影中の藤田敏八監督

『帰らざる日々』は、藤田敏八の「70年代総括報告」だった。報告だからリアリズムの文体で、というのだろうか、現実密着の記述が際立った、これまでの観念の遊びが消えて、極く現実的な青春を描いていた。彼特有の感性のロマンチズムにひとつの転機を持たそうとしたかのような作品で、70年代の一応の決算としたといえるのではないか。

『もっとしなやかにもっとしたたかに』は総括のあと、当然やってくる新らしい年代に対応する作者の第一作である。プレスシートにも「80年代を予感する映画」(この種の広告にしてはかなり上質な分析だ)とあったが、非行少年もので70年代の青春の感性を予感したように、この作品で藤田は次代のありようを先取りしている。

70年代中頃から、藤田はしきりと「家庭」を舞台にした。『エロスは甘き香り』は家庭の未然形ともいえる混沌の共同体にすぎなかったが、『赤ちょうちん』では若い夫婦の引越しの繰返しという形での放浪と、狂気に襲われる家庭を、『妹』のそれはすでにこわれてしまっていて、夫の登場して来ないという変則家庭を描いた。これらの作品でいえることは、家庭は守られずにこわれるものとして出てきた。藤田には、家庭は解体さるべきものなのである。

『もっとしなやかにもっとしたたかに』でもやはり家庭は解体されていった。

奥田英二・高沢順子夫婦には、あこがれのニューファミリーなんて幻想にすぎなかった。白い団塊の中で、育児書をひっくり返しながらの子育てごっこのファミリーなど、政府の住宅政策にのっかった家具や月賦商人のマーケッティングの所産で、風俗にしてはあまりにもはかない"虚族"だ、と私はかつて指摘したが、藤田の家庭解体癖は、たちまちこの「虚族一家を襲った。」この解体にはニューファミリー幻想は70年代の遺物という思いがこめられているとみていい。

子供を置きざりにして家出した妻に夫は悪戦苦闘するが、この欠損家庭に、妻の代行者が押しかけてきた。少女彩子(森下愛子)の「しなやか」な「したたかさ」は、頼まれもしないのに、ベッドで妻役を代行するのは勿論、義父の看病でも臨終でも、妻役を演じ、ついに押しかけた家から去っても、妻であろうとして、姓名や身元まで盗用した。

彩子という闖入者は、安部公房の「友達」や鈴木清順の『悲愁物語』と違って、家を丸ごと乗っ取ろうとか、占拠しようとかの所有の思想がまったくない。出入り気の向くままの、しなやかさとしたたかさは、ニューファミリーすらも手玉にとって、70年代の風俗をコケにし、異質な感性を示威するのである。血族意識などなくたって、波長だけ合えば、家庭は形づくれる。血のつながりなど、逆に家庭という共同体には邪魔でしかない。その証拠には、彩子は父母の執拗な追跡からあくまで逃走者であろうとするではないか。

他人の家庭の解体に手をかして、しかし、自分は家からも戸籍からも解放されようとする孤独な自由において、しなやかにしたたかな次代の"感性"は、交通事故にも不死身の強靱さを持っている。逆に災難から彼女を守ろうとしたニューファミリーの、やさしいがすでに薄よごれてしまっている「感性」(奥田)は少女の死の代理人となって礫死した。こうして、家庭なんどに、物欲し顔のヤツらを尻目に、新らしい「感性」はのびやかに生きのびた。夫婦を解体されてしまった妻も、腹ボテの身で煙草をふかし傲岸に生きのびる。藤田においては家庭はもはや構築する必要のない時代なのかも知れない。つくらなければ解体する必要がないのだから。

スポーツに興ずる若者たちのトップシーンに一瞬とまどう。これまでの彼の作品にこんな健康な映像ではじまるのはなかったからだ。トップシーンが健康に映れば映るほど、対比して写し出された男女たちは、したたかに不健康であった。

奇怪な闖入者の少女を代理人として見たような視線を持続する限り予感作家としての藤田はおとろえない。

小林竜雄の脚本は、藤田の要請に十分応えてけんらんたる才に満ちており、森下愛子は『キューポラのある街』の吉永小百合に劣らないスケールをみせた。

文・斎藤正治 「キネマ旬報」1979年6月下旬号より転載